Berenice Abbott: la rebelde que captó en imágenes el mito Nueva York

Berenice Abbott (1898-1991) era una «loba solitaria». Así se definía ella misma. Lo más importante era el trabajo y dejarse de implicaciones familiares en las que había visto caer a tantas mujeres de prometedora carrera. Eso no era para ella. El objetivo de Abbot apuntó primero a la intelligentsia francesa y luego se centró en Nueva York, desde las alturas de sus rascacielos, a ras de suelo o en sus entrañas, para terminar fotografiando fenómenos científicos pese a las dificultades que encontró en los laboratorios, las técnicas y, sobre todo, la de los científicos, a los que tildaba de machistas.

De todas estas etapas hay muestras en la exposición Retratos de modernidad que se puede visitar hasta el 25 de agosto en las salas de la Fundación Mapfre de Madrid dentro del Festival PHotoEspaña y en la que también se proyecta el documental Berenice Abbott: A view of the 20th Century, de Kay Weaver y Martha Wheelock.

Janet Flanner, 1927 (Berenice Abbott)

Abbott nació en Springfield (Ohio) en 1898. Entonces se llamaba Bernice, pero más tarde afrancesó su nombre para ser Berenice. Quiso ser periodista y se matriculó en la universidad aunque sólo duró unos meses para irse a la la pujante Nueva York, en la que artistas e intelectuales se agolpaban en el Village. Todos eran más ricos, brillantes y petulantes que ella, que decidió hacer las Europas. Fue en París donde hizo la mayor parte de sus célebres retratos. Corrían los años 20 y sus modelos fueron los intelectuales de la época, más las celebridades que recorrían los salones de la ciudad y los rescoldos de una aristocracia a la que aún le quedaba un lustre mundano del que dio buena cuenta Marcel Proust.

Abbott encontró nuevos modelos de hombres y de mujeres. Ellos rompían con el estrecho concepto de hombría, ellas se mostraban masculinizadas con su corte de pelo, sus trajes y sus miradas desafiantes. Ante su cámara posaron Djiuna Barnes y su amiga Janet Flanner, Nora Barnacle, la hija de ésta y del escritor James Joyce, la bailarina Lucía Joyce, o la mecenas Peggy Guggenheim. También encontró un nuevo modelo de masculinidad, con la ironía tras el parche de James Joyce, la teatralidad excéntrica de Jean Cocteau o la seriedad de André Gide. Era una sociedad ensimismada, con ganas de diversión, como si el mundo que salía del horror de la I Guerra Mundial quisiera quemar la vida antes de entrar en otro infierno, como así ocurrió años después.

El salvoconducto de Abbott para entrar en ese mundo era Man Ray, con el que trabajaba como ayudante. Ray le presentó al fotógrafo ya anciano Eugène Atget, que había hecho arte de lo cotidiano dejando en sus imágenes el espíritu de las calles de París, de sus comercios y habitantes cuyos retratos le emparentaban con los temas que habían plasmado los impresionistas. Una pequeña muestra de sus fotografías también se puede ver en la exposición de Abbott.

Nueva York, 1936 (Berenice Abbott)

En 1929 regresó a Nueva York. El año era crucial. La ciudad se volvía loca construyendo rascacielos con los que los grandes millonarios trataban de calmar su ambición de dominar el mundo y mostrar su poder. Pero era también el año que acabó en el crack bursátil, el que dejó a masas de trabajadores en la calle y cubrió de miserias las esquinas.

Berenice Abbot fotografió esa nueva arquitectura que abigarraba la isla de Manhattan. Llevaba su cámara a las alturas. Buscaba formas, perfiles, luces y sombras, como ella misma dijo. Se subía a los tejados para mirar hacia abajo, bajaba al suelo para mirar hacia arriba y, mientras tanto, registraba los cambios sociales de la ciudad. Encontraba un filón en los anuncios publicitarios, los quioscos de prensa, las tiendas, los contrastes entre el poblachón decimonónico y el nuevo imperio del acero y el cristal, todo un ello con una mirada documental.

Buscaba formas, perfiles, luces y sombras

La ciudad era obra de las personas y allí estaban. Incluso las fotografías en las que sólo se percibían edificios hablaban de las personas. Su impresionante vista nocturna desde las alturas, la serie de los puentes o la que muestra uno de los accesos al metro son algunas de las imágenes que se han colado en la idea que el mundo entero tiene de Nueva York.

De vez en cuando saltaba a Brooklyn, donde quizá mejor se percibía los efectos de la crisis económica de la época o se acercaba al puerto para reflejar la Manhattan de mendigos y trabajadores en paro. También trepó por la isla hasta Harlem, a la que muchos intelectuales blancos se acercaban en un ejercicio de esnobismo para descubrir una América que parecía oculta.

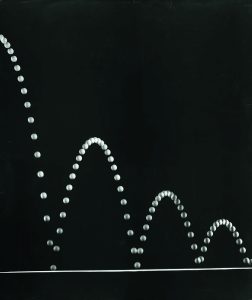

Pelota rebotando en arcos decrecientes, 1958 -61 (Berenice Abbott)

Hacia los años 50 Abbot empezó a interesarse por la ciencia. Ella cuenta que los científicos, así se lo dijo a ellos en el Instituto Tecnológico de Massachusett (MIT), no tenían ni idea de fotografía, así que se ofreció a colaborar y la aceptaron. En general, los científicos no le hacían mucho caso, la dejaban hacer pero sin ayudarla. Ella no se arredró e incluso inventó nuevos aparatos para mejorar su trabajo, algunos de los cuales patentó. Esa capacidad de invención no era nueva. Estaba siempre innovando. Los pequeños trípodes que ahora se pueden comprar en cualquier tienda salieron de su imaginación e incluso fabricó un abrigo con casi 20 bolsillos para meter en ellos todo lo que un fotógrafo necesitaba llevar consigo.

Los pequeños trípodes que ahora se pueden comprar en cualquier tienda salieron de su imaginación

Abbott falleció en Nueva York en 1991 en Monson (Maine). Dejó tras de sí un legado de inconformismo y audacia, abriendo camino a otros fotógrafos que tomaron a Nueva York como personaje. Ella retrató la ciudad como antes lo había hecho con la elite intelectual, buscando las luces y las sombras y se enfrentó a un mundo de hombres negándose a ser relegada a un rol que no iba con ella.

Se enfrentó a un mundo de hombres negándose a ser relegada a un rol que no iba con ella